島根県出雲市佐田町の「須佐神社」は、最強のパワースポットとして知られています。

その噂を聞き、はじめて「須佐神社」を訪れました。

大自然に囲まれ神秘的な雰囲気が漂う「須佐神社」について、御朱印・お守りなどの情報とあわせご紹介します。

是非ご参考にお願いします。

須佐之男命の御魂を祀る・須佐神社(パワースポット)

「須佐神社」が最強のパワースポットといわれる理由の一つに、全国唯一「須佐之男命・スサノオノミコト」の御魂を祀る神社です。

「須佐之男命」は、ヤマタノオロチを退治した英雄(日本神話)として、今も伝えられています。

「出雲国風土記」では、スサノオが「須佐」に来て最後の開拓をされたと記されてます。

また、須佐之男命は「この国は小さい国だがよい国だ・自分の名前は岩木ではなく土地につけよう」といい、この地を「須佐」と命名され・自らの御魂を鎮めたとされています。

須佐の地は、須佐之男命との関りが深く、須佐神社は「出雲国風土記」に登場する古社になります。

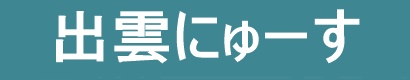

須佐神社の大杉(パワースポット)

さらに須佐神社には、パワースポットとして樹齢1300年と伝えられる「大杉」があります。

大杉の場所は、須佐神社・御本殿の後方です。

この大杉は、幹の太さが6m、樹高は24mほどある大樹が、須佐の地を守るように立っています。

その姿は、威厳に満ち溢れ強い生命力を感じることから、テレビでも最強のパワースポットとして紹介(江原啓之さん)されました。

以前では、この大杉に触れることが出来ましたが、現在では柵で囲われています。

案内板には、この大杉は昔、加賀藩から帆柱にと金八百両で所望があったそうです。

しかし須佐国造は、これを断ったと伝えられています。

須佐神社の大杉は、この須佐の地において、お金には代えられない重要な巨木であった証ですね。

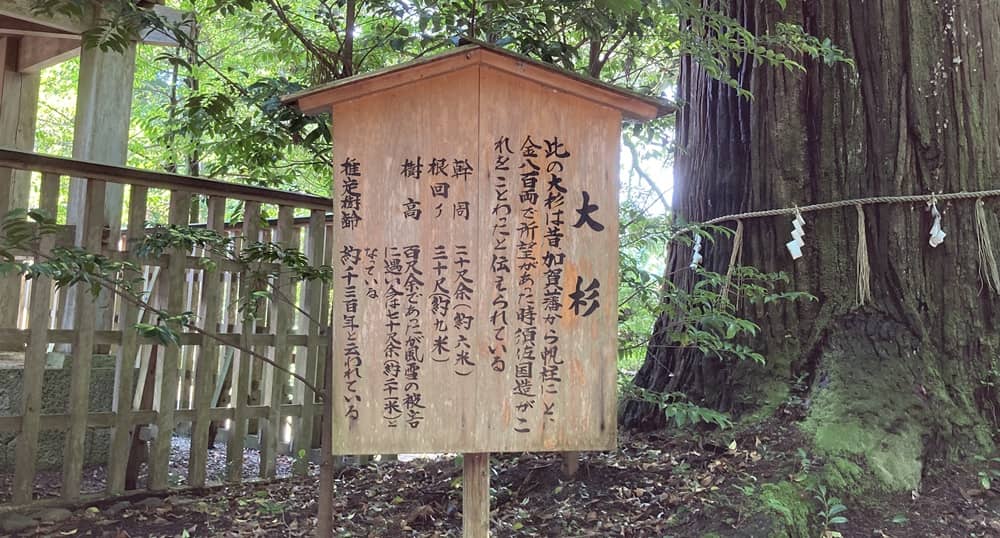

須佐の七不思議(須佐神社の境内)

須佐神社の境内には「須佐の七不思議」と語られる伝説があります。

七不思議とは、「塩井・しおのい」「神馬・しんば」「相生の松・あいおいのまつ」「陰無桜・かげなしざくら」「落葉の槙・おちばのまき」「星滑・ほしなめら」「雨壷・あまつぼ」になります。

塩の井(しおのい)

境内に湧き出している塩の井は、出雲大社の西にある稲佐の浜に続いているそうです。

須佐之男命は自らこの潮を汲み、この地を清められたといわれてます。

満潮の時には、塩井周りの地面には潮の花が咲くそうです。

神馬(しんば)

どんな毛色の馬であっても白馬になり、吉凶禍福・国の大事を予知したとされてます。

相生の松(あいおいのまつ)

本殿の裏に、一本の松であって雄松、雌松の両肌をもった松の木があったそうです。

「須佐之男命」と、妻の「稲田比売命(イナタヒメノミコト)」との夫婦の姿を象徴した松の木ですね。

陰無桜(かげなしざくら)

昔、隠岐の国に耕田の不作が続いたそうです。

これを占ったところ「出雲の須佐大宮の大きな桜が隠岐へ影をさす為」とのことで、須佐国造にお願いし桜が切られました。

その切り株から生じた桜は、今も茂ることも枯れる事も無く今日に至っているそうです。

落葉の槙(おちばのまき)

妻の「稲田比売命」が御子を出産された時、産具を槙の葉で包み・松葉で綴って川に流されると、流れ着いたところに槙(柏)と松が生えてきたそうです。これが落葉の槙と言われます。

星滑(ほしなめら)

須佐の中山の頂近くに岩肌が見え、谷の姿をしている所に白い斑点がみえます。

その白い斑点は、豊年なれば多く、凶年なれば少ないといわれています。

雨壷(あまつぼ)

境内摂社の厳島神社より下、道路の下手の田の畔に岩があります。

その岩の穴をかきまわすと、神の怒りで大暴風雨が起こると伝えられてます。

須佐神社の主祭神

須佐神社の主祭神は「須佐之男命」をはじめ、妻の「稲田比売命(イナタヒメノミコト)」。

妻の両親である「足摩槌命(アシナズチノミコト)」・「手摩槌命(テナヅチノミコト)」が祀られています。

そして、須佐神社の入口向かえには「天照社」があり、姉神になる「天照大神 (あまてらすおおみかみ)」 が祀られています。

「須佐之男命」を中心に、妻と妻の両親、そして姉が祀られているので、どこか家族愛を感じてしまいます。

須佐神社のご利益

須佐神社のご利益には、良縁・子孫繁栄・家内安全・諸障退散などとされてます。

参拝方法(参拝作法)

参拝方法は、一般的な作法とおなじ 「 二拝 二拍手 一礼 」です。

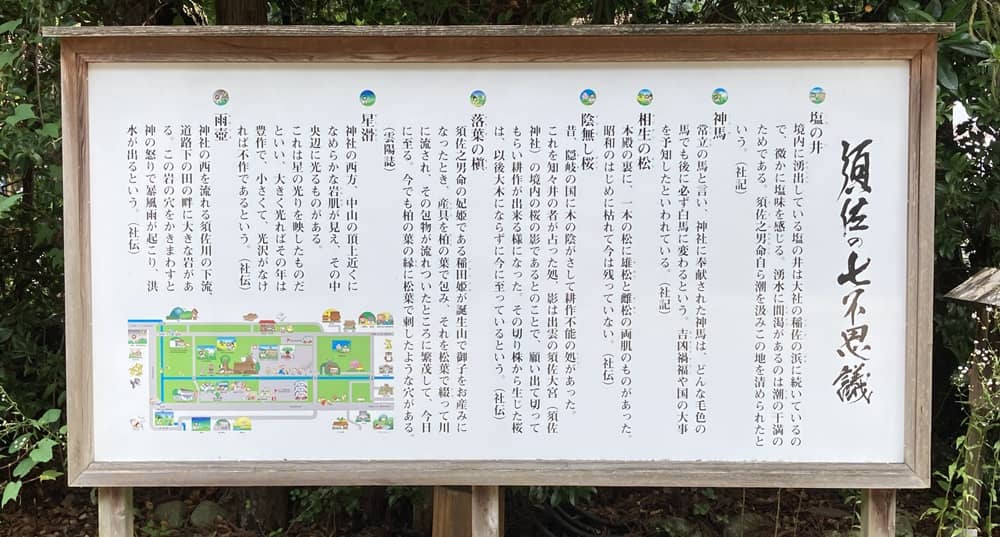

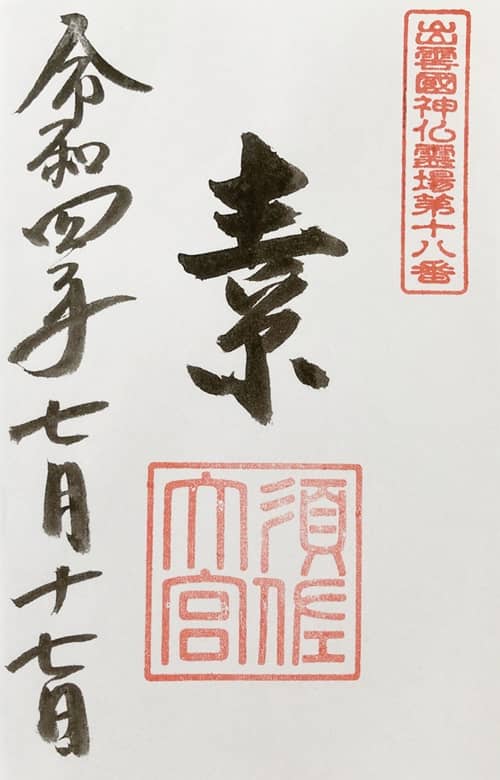

須佐神社の御朱印

御朱印は、「須佐神社(須佐大宮)の御朱印」と「出雲國神仏霊場巡りの御朱印」も授けていただけます。

須佐神社(須佐大宮)の御朱印

「須佐神社」の御朱印は、右上に「出雲國」と刻字された赤い朱印。

中央には「須佐大宮」の文字と、「須佐大宮」と刻字された赤い朱印が押されてます。

そして、左に「参拝日」を墨書きされてます。

「出雲國」と刻字された赤い朱印をみると、スサノオの御魂を祀る古社として重みを感じますね。

私は、令和四年七月十七日(参拝日)にいただきました。

値段(初穂料)

値段は300円(初穂料)、境内の社務所にて授与いただけます。

受付場所と時間

受付は、境内の社務所にて授与いただけます。

受付時間は、9:00~16:00

出雲國神仏霊場巡りの御朱印(第十八番霊場)

『出雲國神仏霊場巡り』の御朱印は、それぞれの名前や由来などを用いた、漢字一文字を墨書きされます。

また、出雲國神仏霊場巡りは、島根・鳥取の20社寺で行われ、須佐神社は第十八番霊場になります。

御朱印は、右上に「出雲國神仏霊場第十八番」と刻字された朱印。

中央には「素」の一文字、中央下に「須佐大宮」と刻字された赤い朱印が押されてます。

左には「参拝日」を墨書きされてます。

また、須佐神社「素」の一文字は、“素戔嗚尊” 文字からに想像します。

私は、令和四年七月十七日(参拝日)にいただきました。

値段(初穂料)

値段は300円(初穂料)です。

受付場所と時間

受付は、境内の社務所にて授与いただけます。

受付時間は、9:00~16:00

須佐神社のお守り

須佐神社の「お守り」は、基本1種類です。

色違いやデザイン違いがあります。

値段(初穂料)

値段は500円(初穂料)です。

受付場所と時間

受付は、境内の社務所にて授けていただけます。

受付時間は、9:00~16:00

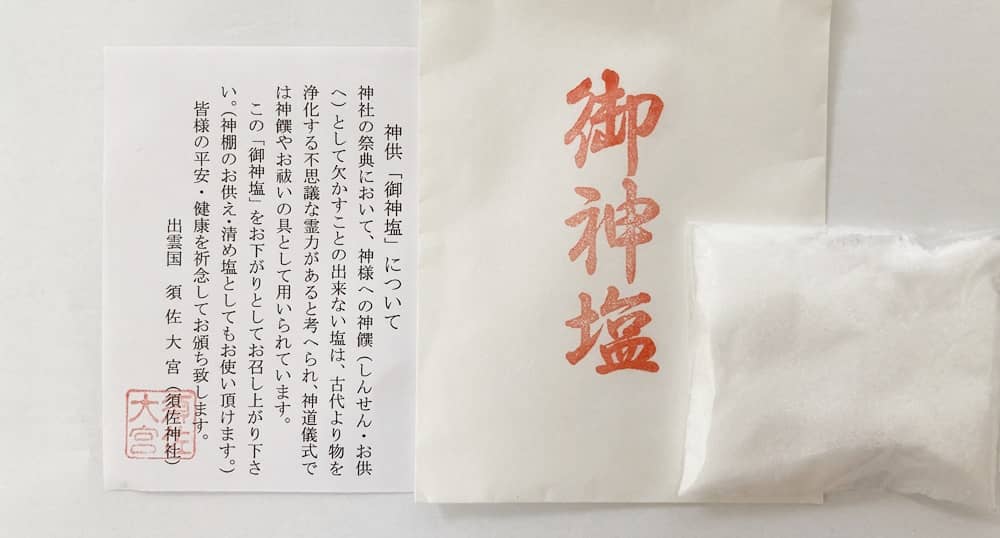

御神塩

須佐神社の社務所では「御神塩」が授与いただけます。

神棚へのお供え・お清めの塩としてお使いできるそうです。

須佐神社 境内のご紹介!

鳥居・石柱

須佐神社の正面入口には、石造りの鳥居と「須佐大宮」と彫られた石柱があります。

鳥居から正面にみえるのは、随神門(ずいしんもん)、そして拝殿とつづいています。

手水処

鳥居をくぐると、すぐ右側に手水処があります。

随神門(ずいしんもん)

正面の鳥居と拝殿の間に、随神門(ずいしんもん)があります。

随神門は、神域を守る随神として外から来る邪霊を、追い払う役割をもつそうです。

東末社・西末社

神楽殿

塩井(しおのい) の近くにあるのが「神楽殿」です。

拝殿

随神門(ずいしんもん)をくぐると、正面には「拝殿」があります。

須佐神社の参拝方法は、「 二拝二拍手一礼 」の一般的な作法です。

御本殿

須佐神社の「御本殿」は、拝殿の後ろになります。

1861年(文久元年) 建築の大社造りとして、島根県の重要文化財にも指定(1966年5月) されています。

大杉さんの木精

巨木の近くに「大杉さんの木精」 が置いてあります。

大杉さんの葉を、塩井の水を清めた記念品とのことです。

大杉さんの木精は、600円です。

稲荷社

御本殿の裏側には「稲荷社」があり、丸い耳の石狐がおられます。

三穂社

須佐神社 境内の一番奥にあるのが「三穂社」です。

「三穂社」は、男女の神が祀られていて本殿がふたつあります。

天照社

須佐神社の入口・鳥居の向かいの奥に「天照社」があります。

「天照社」では、須佐之男命 (スサノオノミコト)の姉神になる 天照大神 (あまてらすおおみかみ) が祀られています。

弟想いの姉が、少しだけ距離をあけて見守りような感じですね。

社務所

「社務所」は、拝殿の右側になります。

こちらの「社務所」で、御祈祷のお申込みや、お守り・御朱印などが授与いただけます。

受付時間は、9時~16時ですよ。

須佐神社の神事・祭日

神事

| 朝覲祭 (ちょうきんさい) | 例年 4 月 18 日(例大祭に引き続き斎行) |

| 百手神事 (ももてしんじ) | 例年 4 月 19 日(例大祭古伝祭の午後に斎行) |

| 陵王舞 (りょうおうのまい) | 例年 4 月 19 日(例大祭古伝祭に引き続き斎行) |

| 切明神事 (きりあけしんじ) | 例年 8 月 15 日(午後に斎行) |

祭日

| 歳旦祭(さいたんさい) | 1月1日早朝 |

| 節分祭(せつぶんさい) | 2月節分に執り行われます |

| 祈年祭(きねんさい) | 2月17日 |

| 例祭・朝覲祭(れいさい・ちょうきんさい) | 4月18日 |

| 古伝祭(こでんさい) | 4月19日 |

| 切明神事祭(きりあげしんじさい) | 8月15日 |

| 秋季祭(あきまつり) | 10月17日 |

| 新嘗祭(にいなめさい) | 11月23日 |

| 大祓(おほはらひ) | 6月30日 / 12月31日 |

| 月次祭(つきなみのまつり) | 毎月15日 |

駐車場

須佐神社の駐車場は、鳥居の前を通り左折したところにあります。

普通車が30台ほど駐車でき、新しいトイレも設置されてます。

須佐神社へのアクセス

須佐神社には、出雲市駅から路線バス、または マイカーのご利用になります。

路線バス

路線バスの場合、須佐神社の最寄りのバス停は「須佐」になります(出雲市駅からバスで約40分)。

ただ「須佐」バス停から「須佐神社」には約3kmほどになりますので、更にタクシーの利用が必要になります。

マイカー

出雲市中心地から「須佐神社」には、約40分程度になります。

須佐神社 まとめ

「須佐神社」は、出雲市佐田町の山あいに立ち、大自然に囲まれ神秘的な雰囲気が漂い、最強のパワースポットとして知られています。

その理由には、全国で唯一、須佐之男命の御魂を祀る神社です。

さらに、御本殿の後方には、樹齢1300年と伝えられる「大杉」があります。

この大杉の姿は、威厳に満ち溢れ・強い生命力を感じることから、テレビでも最強のパワースポットとして紹介されました。

そして、境内には「須佐の七不思議」と語られる伝説があります。

七不思議とは、「塩井・しおのい」「神馬・しんば」をはじめ、7つの伝説が語り継がれています。

御朱印は2種類になり「須佐神社の御朱印」と「出雲國神仏霊場巡りの御朱印」を授けていただけます。

お守りは、基本1種類になり、色違いやデザイン違いがあります。

その他の授与品では、神棚へのお供え・お清めの塩として使う「御神塩」を授与いただけます。

「須佐神社」は、出雲市佐田町の山あいにあり、出雲市中心地から車で40分程度になります。

訪れるには時間は掛かりますが、神秘的でパワーを感じる「須佐神社」を体感してくださいませ。

是非、よろしくお願いします。

その他情報

須佐神社・すさじんじゃ

住所:島根県出雲市佐田町須佐730

電話番号:0853-84-0605

社務所受付時間:9時~16時

公式ホームページ:susa-jinja.jp

周辺社寺の一覧

| 紹介記事 | |

| 日御碕神社 | 日御碕神社の御朱印は2種類! 参拝方法や駐車場などの情報まとめ |

| 万九千神社 | 万九千神社! ねずみの石像をはじめ、御朱印・お守りなど(まとめ) |

| 長浜神社 | 長浜神社の御朱印は種類が豊富! お守り・ご利益などの情報まとめ |

【紹介記事】 出雲・出雲大社への旅! 航空機・新幹線+宿泊プラン・

出雲大社は、毎年600万人の参拝者が訪れる

有名なスポットです。

折角の出雲・出雲大社への旅!

充実した旅のプランを立てたいですよね。

そこで・・・

→ おすすめの旅プラン・旅行サイトは、こちら